CHIM CHIM CHER-EE

Photo : Olga Pineau

L’exposition de Francis Raynaud est vue à travers la fenêtre du tokonoma : une image, un texte et une vidéo, offrant une et trois visions d’une scène magique. Elle est également révélée par deux ouvertures dans une image. L’image est une sérigraphie du film Mary Poppins de Robert Stevenson. Par les deux œillets, un paysage brumeux et coloré apparaît.

Francis Raynaud propose une mise à distance joyeuse de l’objet, imprégné de ses souvenirs, de ses lectures et de ses apprentissages. Il s’agit d’ouvrir l’espace d’exposition, de le déplier pour qu’il devienne un lieu de création : un atelier où l’on filme des images et où l’on réalise des actions simples.

Dans la célèbre scène du film Mary Poppins, intitulée « Sur le trottoir » par l’artiste, Mary Poppins propose aux enfants Banks des « vacances fleuries » psychédéliques. Elle est accompagnée de Bert, un musicien ambulant qui compose des paysages colorés à l’aide de bâtons de craie sur les trottoirs de Hyde Park. Chim Chim Cher-ee explore la différence entre la même scène, le même moment, dans le roman Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers et son adaptation cinématographique Mary Poppins de Robert Stevenson. Dans le livre, la scène semble moins magique, moins féerique, moins marquée par l’esthétique Disney. Douglas Brode souligne que Mary Poppins, avec son cadre britannique et son atmosphère hippie, appartient à l’ère de la British Invasion. Selon Brode, les séquences d’animation du film font penser à un « trip au LSD ».

Vous aimeriez nous faire une proposition. Et si tous les mondes imaginés et imaginaires n’étaient qu’un seul, un seul et même espace, et un espace de création artistique de surcroît ? Il y aurait l’imagination, la drogue, le refuge, même les morts. Ce serait un espace comme ailleurs. Ce serait Tlön. Dans Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Jorge Luis Borges explore l’idée que les concepts peuvent se manifester dans la réalité. Ce texte est souvent interprété comme une parabole de l’idéalisme de Berkeley, mais aussi comme une critique du totalitarisme.

L’idéalisme subjectif ou empirique défend une vision métaphysique selon laquelle seuls les esprits et leur contenu mental existent. Cette philosophie implique l’immatérialisme : les choses matérielles n’ont pas d’existence propre. Elle rejette le dualisme, le monisme neutre et le matérialisme, s’opposant ainsi au matérialisme éliminativiste qui postule que seules les choses matérielles existent (et non les choses mentales).

L’une des écoles de Tlön (…) affirme que, pendant que nous dormons ici, nous sommes éveillés ailleurs, et que chaque homme est donc deux hommes », écrit Borges dans Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Pensons que nous rêvons et que chaque homme, chaque femme est peut-être deux êtres à la fois.

Pour cette exposition, vous utilisez plusieurs leviers, plusieurs dispositifs artistiques et littéraires qui donnent à Chim Chim Cher-ee une tonalité polysémique. Il y a l’utilisation métaphysique du dessin à la craie de Mary Poppins, le film. Métaphysique, un grand mot qui ouvre simplement plusieurs portes symboliques et allégoriques. Peut-on entrer, ou mieux, sauter à pieds joints dans une image ?

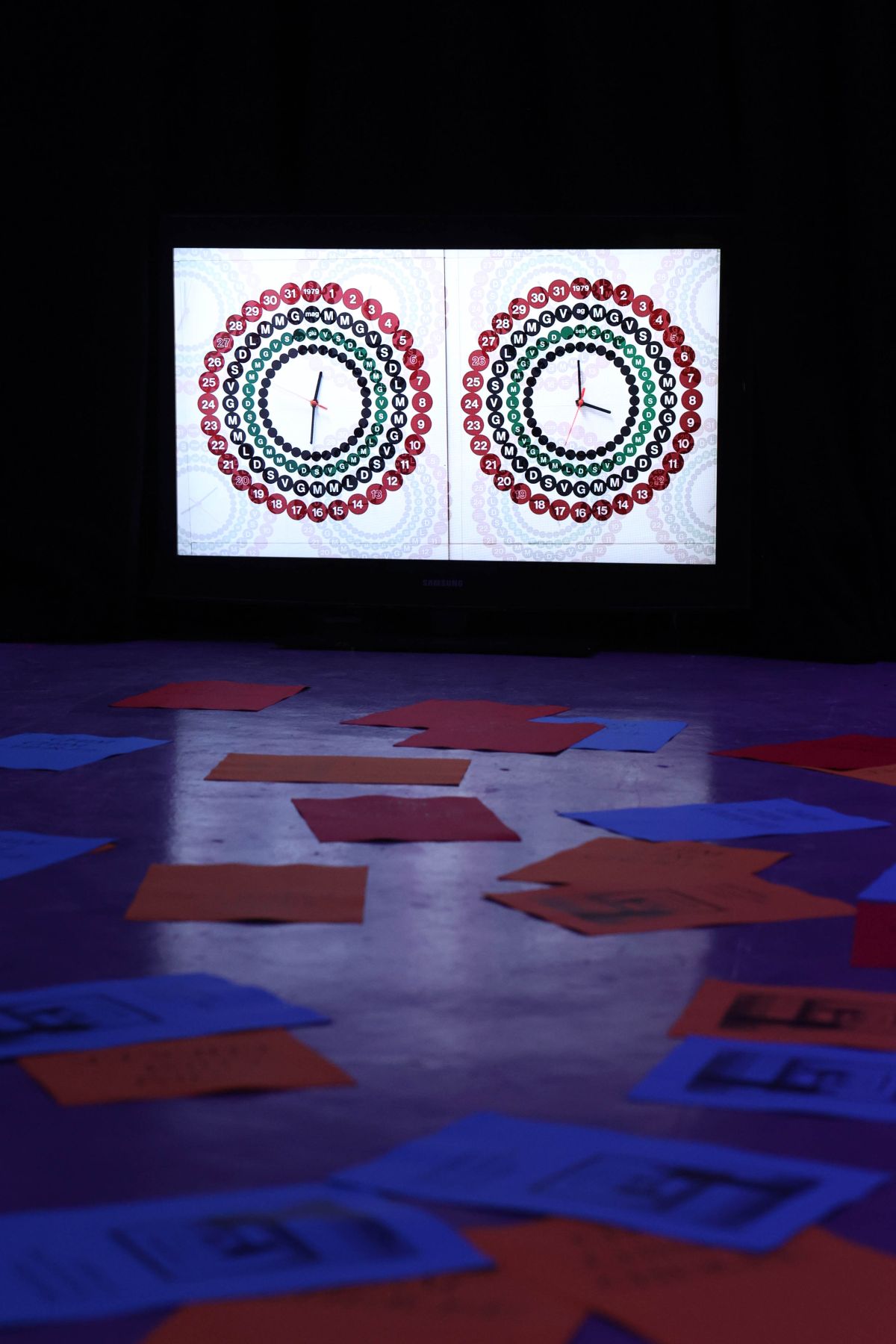

Italo Calvino a écrit un roman qui, selon vous, permet de sauter non pas dans une image, mais dans un roman… dans dix romans, en fait. Vous avez essayé d’adapter et d’emprunter à Italo Calvino une mathématique littéraire présente dans le calendrier de 1979, année de publication de Si par une nuit d’hiver un voyageur, un roman en douze chapitres.

Dès le premier chapitre, le lecteur devient un véritable acteur, lisant un roman qui lui est dédié. Ensuite, chaque chapitre permet d’ouvrir un roman : le roman du brouillard, le roman du corps, le roman symbolique-interprétatif, le roman politico-existentiel, le roman cynico-brutal, le roman de l’angoisse, le roman logico-géométrique, le roman de la perversion, le roman tellurique-primordial et, logiquement, le roman de l’apocalypse.

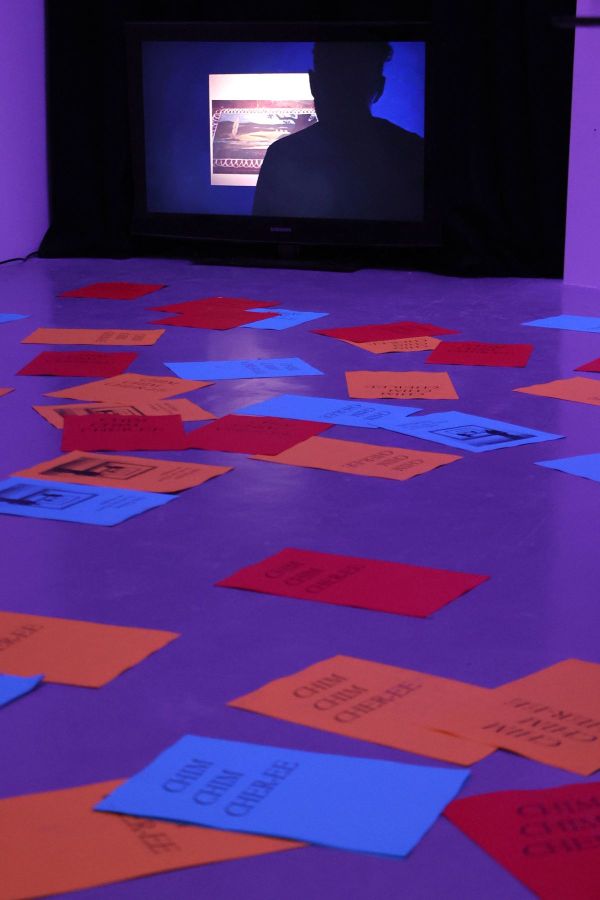

L’espace d’exposition de Tokonoma peut être vu de plusieurs façons : de l’extérieur, à travers un journal muni de deux œillets ; de l’intérieur, une personne à la fois, s’il vous plaît ; et à travers la vidéo, dans laquelle l’espace est déplié. Bien sûr, on peut aussi s’éloigner et ne pas voir l’exposition du tout.

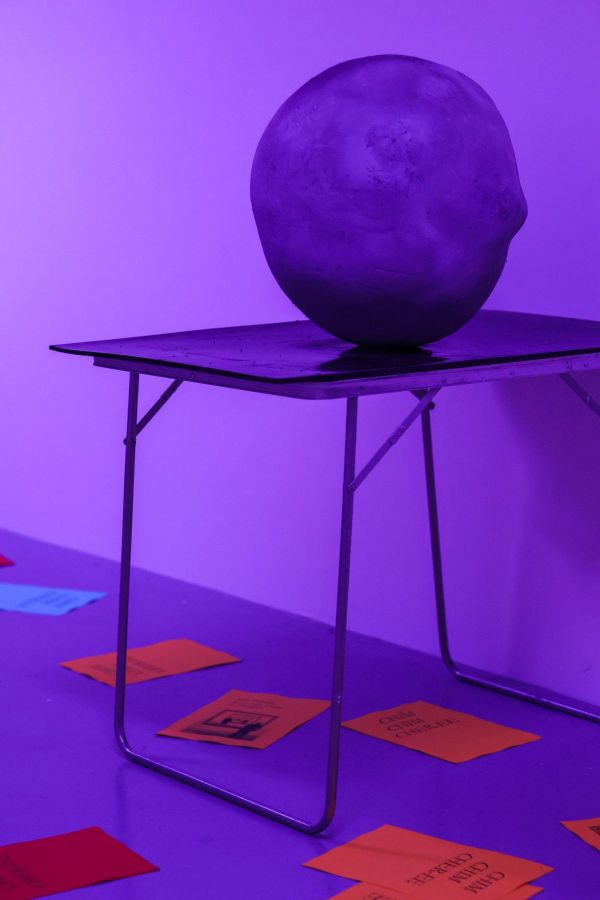

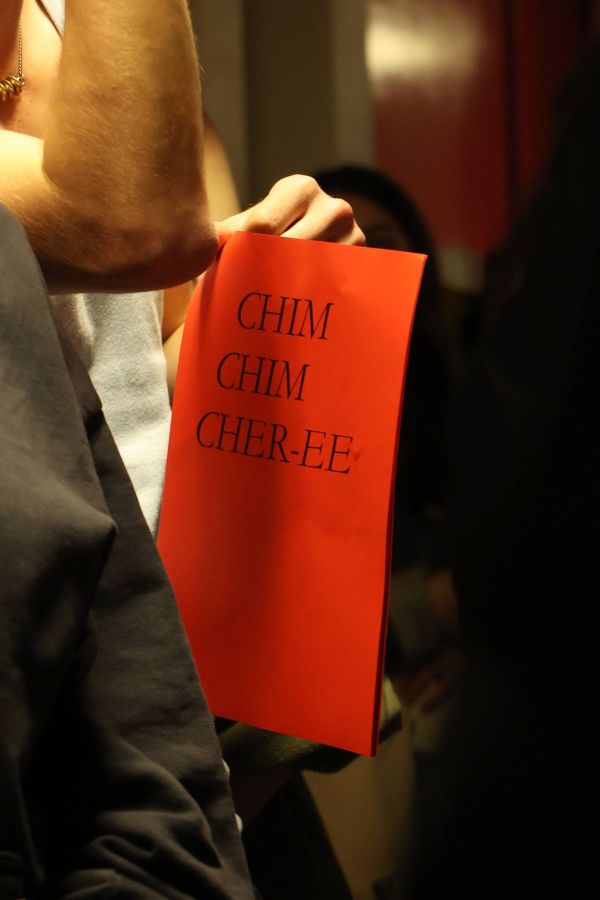

Cela dit, si vous y allez, ou si vous y êtes déjà au moment où vous lisez ces lignes, vous devez voir plusieurs choses. Il faut voir ce que Francis Raynaud a fait. Il ne l’a pas fait seul. Il l’a fait avec l’aide de Margaux, Suzy, Marion et Melen. Il a aussi utilisé ses souvenirs et ses mains. Il a pris les douze romans contenus dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, et il en a fait des entrées, comme celle-ci : Le roman du lecteur est devenu une exposition. Le roman du brouillard est celui du passage dans un autre univers, un univers fictif et brumeux. Le roman du corps, peut-être celui de l’artiste, mais comme tous les corps, le vôtre ou celui de Mary Poppins, on peut l’imaginer sautant dans une image. Le roman symbolique interprétatif, c’est l’arbre dans le paysage, sur la sérigraphie. Le roman politico-existentiel vous appartient. Le roman cynique-brutal est une atmosphère. Le roman de l’angoisse est peut-être la peur de tomber dans l’image. Le roman logico-géométrique est un calendrier à la fois désuet et actuel, 1979. Le roman de la perversion est présent à travers la vision possible de l’exposition à travers les œillets. Le roman tellurique- primordial est ce que vous tenez dans vos mains (mais ce n’est pas un roman) et le roman apocalyptique est celui d’une planète morte.

Ce texte, cette feuille de chambre tellurique-primordiale, comme vous l’avez peut-être remarqué, est écrit à la deuxième personne du singulier. Ce n’est qu’une feuille de chambre, mais on voit bien ce que l’artiste a voulu faire. Une chose est sûre, il doit vraiment aimer le passage de Mary Poppins où tout le monde saute dans le tableau. Il doit aussi aimer If on a Winter’s Night a Traveller (Si par une nuit d’hiver un voyageur). Mais les a-t-il réinterprétés ? Et si oui, comment ? C’est là qu’intervient le processus de création combinatoire, et non d’écriture combinatoire (quoique…). Et pour combiner des choses, il faut qu’elles soient combinables, qu’elles aient une valeur. Il a donc dû donner une certaine valeur à l’écriture, au texte que vous lisez, à la vidéo que vous regardez, et aux choses qui vous entourent.

Vous vous dites que le lecteur devient spectateur (R). Qu’il assiste à une exposition (e). Vous regardez beaucoup d’incipits réels, parce que vous vivez ce moment. Retournez donc à l’exposition et réfléchissez à la manière dont vous pouvez transposer cela visuellement. Tout a une valeur. Les œillets ont une valeur de signal, le rideau a une valeur spatiale, le calendrier a une valeur temporelle. L’image a la valeur absolue du paysage, la sculpture a la valeur relative de la fin du monde, ou de la fin de quelque chose. Mais la vidéo ? Alors vous levez les yeux de cette feuille, vous entendez déjà la voix de Grace Slick, vous reconnaissez la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane, mais vous n’entendez pas le son des instruments de musique, vous n’entendez que cette voix lancinante, à la limite du cri. Vous vous concentrez sur la vidéo et remarquez que l’espace d’exposition, celui de la vidéo, est le même que celui dans lequel vous vous trouvez. Est-ce le même ? Non, il est plus grand. Peut-être avez-vous enfin réussi à entrer dans l’image.