Chtong, 2003

Visa pour le visu

Durée 6,33 minutes

Photos : Didier Frouin-Guillery

Guillaume Pinard © Adagp, Paris, 2022

MICRO@MEGAS

Apparue depuis quelques années, l’oeuvre de Guillaume Pinard semble d’ores et déjà suffisamment posée sur son territoire et désormais rapide à le traverser - afin de le faire grandir, afin d’étendre sa géographie - pour que l’on puisse tenter quelques incursions dans les méandres qui en sont la marque.

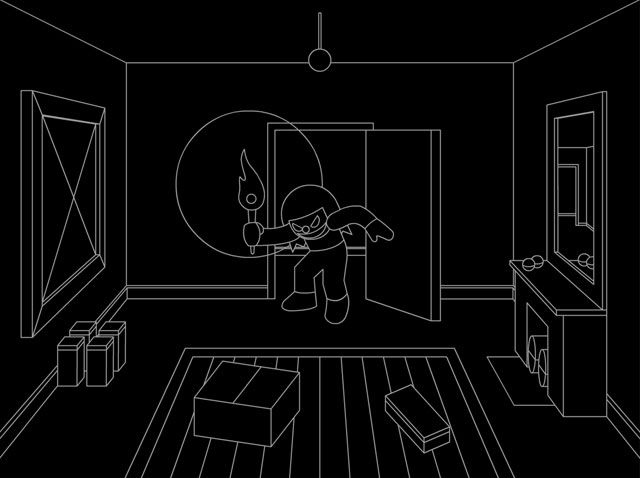

De prime abord, les choses semblent d’une simplicité enfantine : un personnage à la silhouette précise, une figurine, circule dans un univers qui pourrait être la projection de son psychisme. Les aventures qui se produisent, les actions auxquelles il est mêlé, sont brèves et soudaines, quelquefois brutales ou violentes. Elles tiennent en une scène, pour ce qui concerne les dessins et les peintures, ou en une action rapide, pour ce qui concerne les images mobiles. Tout se passe comme s’il n’y avait pas de reste dans ces oeuvres, comme s’il n’y avait pas autre chose que des impacts auxquels se résume la succession, l’enchaînement des visions. Les décors et les gestes y sont généralement très découpés et les couleurs bien délimitées, bien tranchées, pour produire une visibilité et une lisibilité maximum de l’image. Rien n’est donc caché, dissimulé au spectateur, de ce qui a lieu au moment où cela a lieu. Comme ces images s’accumulent, se succèdent non pas selon une logique narrative implacable, mais plutôt parce que leur fabrication et leur apparition sont compulsives, qu’elles ne peuvent en apparence pas être expliquées mais simplement constatées et décrites, chaque scène appartient à un univers qui la dépasse fatalement et qui renvoie le spectateur à un doute : certes tout est là, dans le cadre, mais le nombre de cadres étant indécidable, le vertige compulsif ne serait-il pas l’exact opposé de la lisibilité des images, sa menace ou peut-être sa faillite ; cette visibilité assurée d’un côté, se perdant, se brouillant ou s’anéantissant d’un autre côté dans sa multiplication jamais déprogrammée, dans sa naissance interminable et pour le compte, alors illisible ?

Ce vertige est accentué par l’impossibilité de situer véritablement le personnage dans des coordonnées identifiables. Circulant dans un monde sans temps donné et sans géographie précisée, il déploie une intense activité qui le conduit à faire du surplace, à produire du même, ce qui, là aussi, fait contrepoint à la netteté affichée et imparable de sa silhouette qui défile dans des situations et des postures uniques. Un univers franchement contrasté se dessine donc, qui échange toute stabilité contre sa fin probable, toute précision contre sa ruine hautement envisageable d’une manière ou d’une autre, à un moment donné par des moyens sans recours, et qui s’accorde à contredire essentiellement et dans le même mouvement, dans les mêmes termes, ce dont il s’ingénie à construire la persistance ou, en apparence, la victoire.Tel est ce monde qui semble trompeusement pouvoir demeurer prisonnier d’une coquille de noix, dont les contours précis sont là pour calmer les contradictions silencieuses ou les oppositions irréconciliables sur lesquelles il construit sa stature virtuellement macrocosmique : instable et violent, profondément dissocié.

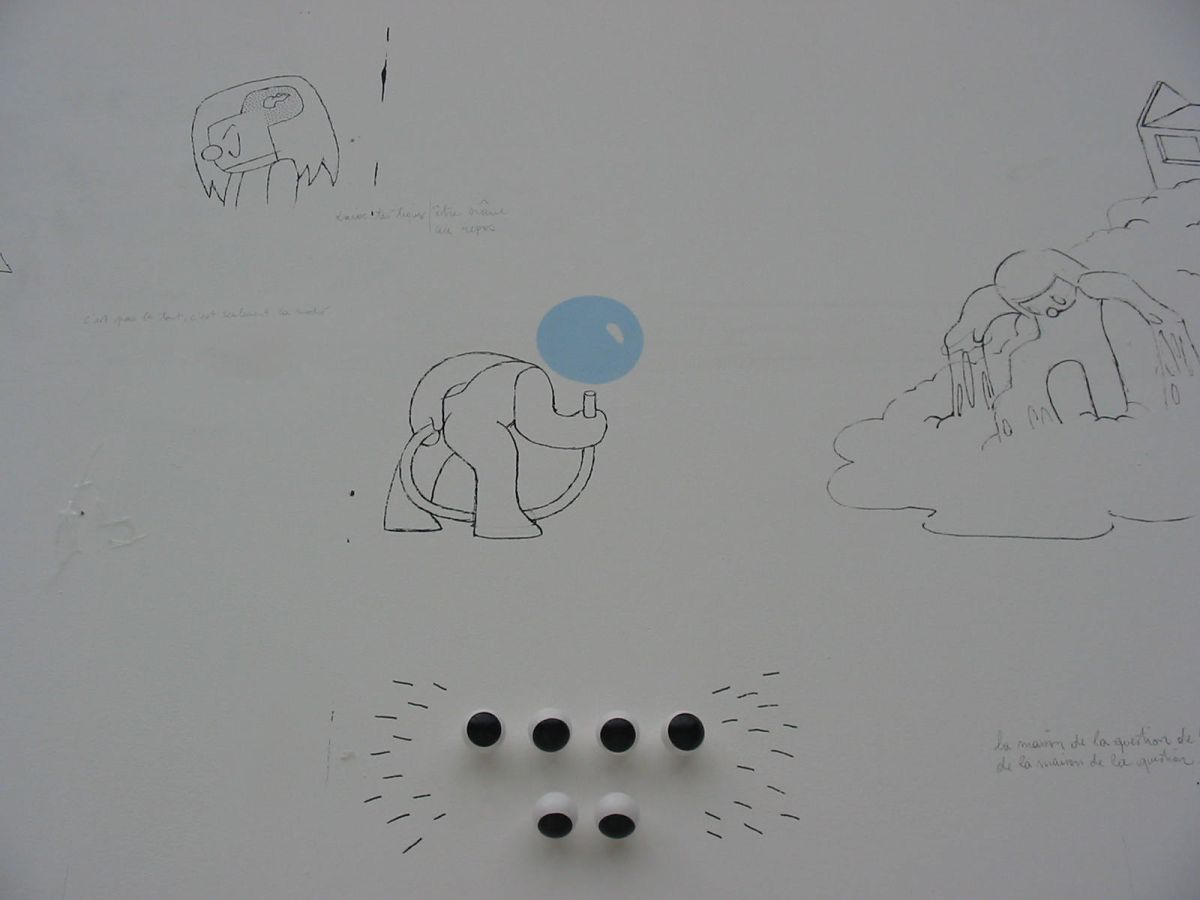

L’humus sur lequel ce théâtre développe ses images, ses scènes, fournit un élément précis, avéré par l’artiste lui-même, de cette tension faussement ingénue, de cette tempête qui affleure par quelques détails souvent prestement recouverts par un décor à la connotation enfantine et donc, a priori, exempt de tumultes majeurs. Longtemps avant de passer à l’image telle qu’il la manipule aujourd’hui, et avant de construire chaque composition telle qu’elle existe maintenant dans son cadre avec ses traits établis, Guillaume Pinard a laissé sa main – par conséquent ce que l’on peut appeler son esprit – circuler sur des cahiers d’écolier pour développer, selon des sinuosités et des imbrications par lui constatées, textes et dessins divers, notations et ébauches. Ces traces, ce théâtre des tentatives, sont de véritables tumultes graphiques et optiques, les écritures d’un affamé qui ne sera jamais rassasié par quoi que ce soit, et qui se laisse traverser par le mouvement perpétuel qui le soutient, qui l’expose toujours à cet appétit inextinguible par lequel il ne peut manifestement pas être abandonné. Il y a là la constitution d’un stock d’énergie, l’enregistrement d’une vitesse de circulation, l’accumulation d’un chaos quotidien, qui serviront, par la suite, à faire des 31 images. Le texte, omniprésent, y joue un rôle majeur moins lié à son contenu qu’à la ductilité dont il est le témoignage et le témoin, l’artiste semblant être à la fois l’acteur et le spectateur de ce qui arrive, de ce que sa main réalise grâce à la circulation de traits, de signes et de traces qu’elle met en oeuvre sur la page. De ce magma, Guillaume Pinard extrait un motif, un détail qu’il retravaille à l’ordinateur pour en faire une des multiples scènes de son théâtre psychique. Cette translation gomme le tumulte visuel dans lequel l’oeuvre se constitue pour laisser apparent le calme d’une composition maîtrisée, pacifiée, qui joue sur des aplats de couleur vifs et monochromes, sur des lignes claires, impeccablement tracées, pour apparaître. Ce transport n’a cependant pas occulté le territoire d’émergence de l’image, sa vitesse et son tumulte, mais en a converti la densité en la manifestation d’une violence contenue et précise, détaillée et concentrée, et en la prolifération sans terme, virtuellement infinie, de scènes, de décors, dans lesquels un personnage mutant trouve à perpétuer son allure. Sous les apparences du décor, l’essentiel de l’intensité est conservé comme une nappe omniprésente, même si son expression est discrète, comme un humus insistant, même si son apparition est ciblée, jamais dévorante et envahissante. Cette opération de translation d’un magma d’énergie à sa visualisation singularisée, composée pour en rendre plus manifeste la théâtralité, place ce travail sous le règne d’une mise en détail généralisée de visions, d’apparitions, qui sont alors traitées comme des miniatures, voire sous une logique de condensation de l’intensité à travers des traits qui travaillent cette dernière pour la rendre nette et sans bavure, qui la dessinent, lui donnent un profil. Mais ces détails nesont chaque fois qu’un fragment, qu’une parcelle d’une vitesse qui les englobe et qui les dépasse, qui les emporte, et dont ils donnent une idée, une vision jusqu’à nouvel ordre. Ils sont une impulsion dans le puits sans fond des tentatives et des tentations, un moment microscopique qui participe d’un temps macrocosmique.

Même s’il semble raconter des histoires, ce travail n’est donc pas narratif car ce qui le nourrit n’appartient pas à l’univers du récit, ni même de la fiction, mais de la visualisation, par des moyens précisément choisis et mis en oeuvre, d’un mouvement, d’une accumulation ou d’un défilé compulsif d’actes. Une traversée des signes et des traces, des traits et des figures, des formes et de leur affolement graphique, qui se cristallise à un moment donné pour permettre à l’artiste de faire une image, voilà ce qui semble constituer le centre de ce monde, si toutefois il est possible d’orienter une pratique dont la base même est vouée au tumulte et à la profusion, et dont les manifestations visuelles saisissent, sans les hiérarchiser, à peu près tous les supports pour faire leur oeuvre (dessin au mur, sur papier, peinture, traitement par ordinateur, objet dans l’espace, peinture animée, projection vidéo, installation). Même le personnage principal - et quasi exclusif - de ce travail est moins un point de repère stable qu’un outil d’exploration, un moyen de transport dans les différents domaines et médiums utilisés pour agir. En ce sens, le travail de Guillaume Pinard pose des questions simples (en apparence) : comment se débrouiller avec le tumulte, comment opérer avec lui et que faire puisqu’il ne s’arrête pas ? Sa réponse tient non pas dans une opération de définition de son objet et de sa méthode d’invention, mais dans des images qui, tels des énoncés reliés ponctuellement et par un biais non mécanique à un texte qui défile, proposent un marquage à moment donné et de toute façon du terrain ou du mouvement sur lequel elles circulent, prennent acte du problème plutôt qu’elles ne l’expliquent, le déplient selon des méandres et en composent des facettes renouvelées et non exhaustives. Il s’agit donc, plutôt que de répondre explicitement et d’une façon illustrative aux questions, de faire avec sans jamais définir, de désigner ce qui les rend possibles, prononçables, et de laisser courir et les questions et les réponses potentiellement didactiques auxquelles elles s’exposent. Voilà pourquoi les images de Guillaume Pinard n’ont pas de fond, voilà pourquoi elles circulent dans un mouvement perpétuel qui les marque et qu’elles scandent, voilà pourquoi leur frontalité n’est pas le résultat d’une opération plastique mais leur nécessaire condition d’émergence et de survie, loin des perspectives dans lesquelles s’ancrent les arrière-pensées et les double-fonds, les arrière-plans et au bout du compte les ralentissements, les mouvements retenus dans les épaisseurs des décors. Au contraire, ces images telles qu’elles sont composées glissent sur une vitesse qu’elles parcourent en la manipulant, en la tenant par la main, et qui les conduit, par un infernal, par un inextinguible nappage, à construire le visage ou plutôt la peau d’un univers dont l’artiste lui-même n’a aucune idée préconçue (telle est aussi la condition de la vitesse), sur laquelle il n’exerce aucune volonté particulièrement dominatrice et affirmée. Ce qui, faisant avant tout de lui le témoin de ce qui (lui) arrive, libère, évidemment sans arrêt, sa virtuosité et son allégresse.

Thierry Davila