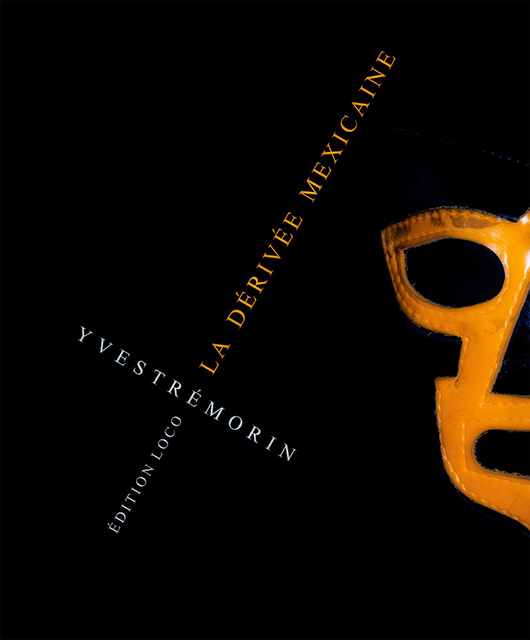

La dérivée mexicaine

La Derivada mexicana / La Dérivée mexicaine, 2009

Tirages Lambda sur aluminium 120 x 80 cm chaque

Réalisé en 2009, lors d’une résidence au Mexique de deux mois, cet ensemble de photographies décrit le Mexique, d’une part, à travers la spécificité des corps de ses habitants et, d’autre part, à partir d’imageries animale et objectale des figures symboliques persistantes dans le monde contemporain.

L’ensemble des 79 images est rassemblé dans un ouvrage conçu graphiquement par Denis Fernandez Quintanilla, et accompagné d’un texte de Michel Poivert, le livre est publié et finalisé au printemps 2011 par Eric Cez de LOCO Editions.

La dérivée mexicaine

« Toute culture authentique a ses secrets » Antonin Artaud

Sur un mode poétique, un livre de photographie contemporaine participe d’une réflexion sur la nature d’une civilisation. En intitulant son ouvrage La Dérivée mexicaine, Yves Trémorin empreinte au vocabulaire mathématique. Filant la métaphore, il tente de mesurer la variation d’une grandeur par rapport à une variable : grandeur des mythes face à la variable que constitue l’état de notre société. Pour cela, il a emprunté l’une des grandes destinations de l’histoire des avant-gardes, et du surréalisme en particulier : le Mexique et sa puissance d’attraction révolutionnaire dans les années 1930, avec son aura archéologique et mythique. Mais que reste-t-il de ce repère pour nous, Occidentaux postmodernisés ?

En inscrivant son travail sous le parrainage du surréalisme - avec les figures contradictoire de Breton et d’Artaud - Yves Trémorin se livre à une entreprise d’inventaire, de collecte et d’appropriation d’objets et de corps dans lesquels il examine ce qu’il reste des puissances symboliques. Ce faisant, il éprouve le pouvoir des photographies à faire apparaître la part mystérieuse de ce que le tourisme n’a pas totalement dissipé. L’ensemble parvient à constituer, selon une partition qui reprend les figures des combats de catch mexicain - masque contre masque, chevelure contre chevelure - un petit inventaire du totémisme moderne.

Une imagerie peut-elle encore servir à « capter des forces », fonction qu’Antonin Artaud attribuait aux productions sculptées ou peintes des Mexicains, et qui, ainsi, constituait pour lui une forme de renaissance associée au mépris de l’art ? Yves Trémorin a choisi la part la plus active de la culture populaire mexicaine qui incarne le combat des forces et fascine les foules, dans les stades comme dans l’espace public : le catch. Le tecnico, catcheur représentant la maîtrise et la dextérité, combat le rudo, plus violent et populaire. Véritable phénomène de société, le héros du catch mexicain est une allégorie du combat entre le bien et le mal, avec tous ses implicites sociaux et politiques. Pour Yves Trémorin, cette vitalité symbolique fournit le cadre général de son travail, à l’intérieur duquel il tente de restituer la dimension non pas muséographique d’un Mexique rêvé, mais celle d’une puissance vivante. La dérivée mexicaine a quelque chose d’un récit initiatique.

Image et reproduction

Pour composer La Dérivée mexicaine, le photographe part en quête de figures et d’objets symboliques. Il fréquente le marché aux sorcières de Mexico, les boutiques et les salles d’entraînement. Armé de son lexique de symboles et de ses lectures, il compose à son tour un dialecte avec le fruit de ses collectes. La plupart du temps, le photographe convie ses modèles – hommes et femmes, animaux et plantes, bibelots et masques – dans son studio de prise de vue. Parfois il se déplace et déploie un fond aidé de ses assistants. Un éclairage pondéré constitue une sorte de base lumineuse qui lui permet de disposer le modèle (mais parfois, lorsqu’il s’agit d’animaux particulièrement agités comme les coqs de combat, l’affaire prend une tournure plus rocambolesque). Une fois la pose choisie, le flash fige et révèle le modèle, sur un fond souvent obscur ou d’une couleur accordé au sujet. Mais l’effet est toujours identique : les visages, les silhouettes, les textures et les expressions semblent surgirent du néant dans un calme étrange. A cet effet, qui constitue un protocole stable, s’ajoute les signes, les références et les allusions qui gouvernent tout langage, toute culture. Mais comment expliquer cette majoration visuelle d’une opération a priori très neutre - une opération de reproduction ?

C’est avec Brassaï que j’ai eu, il y a de nombreuses années, le sentiment qui m’a libéré de l’idéologie de l’original et de son aura. En parlant de « l’aura de la reproduction », je cherchais non seulement à déjouer l’autorité mais à rendre compte, grâce aux reproductions que faisait Brassaï des objets de Picasso, de la fascination qu’entraîne la reproduction photographique des objets. Puis, allant plus avant dans les questions surréalistes, réfléchissant à la notion d’objectivation chez Breton et aux images souvent modestes des artistes de ce mouvement, j’ai acquis la certitude que la poésie de la reproduction est la grande affaire de la relation entre la photographie et l’art. Parce que s’y joue le fait social décrit par Walter Benjamin, dans « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », mais surtout, et à l’inverse du messianisme pessimiste du philosophe, parce que la reproduction est un mode de réenchantement.

Qu’Yves Trémorin place une phrase de Breton en exergue de l’ouvrage ne pouvait que me convaincre, presque d’emblée, qu’il y avait ici une actualisation de cette esthétique que l’on ne peut réduire à la question du « style » documentaire, mais qui ouvre plus largement à une poétique documentaire. Et, au fond, de quelque chose d’encore plus important, qui attrait au sacré, à la magie, à la « civilisation » pour employer un terme des années 1930 avant que ne s’impose celui de « culture ». En feuilletant « Souvenir du Mexique » que publie Breton dans un cahier spécial de la revue Minotaure en 1934 – célèbre pour les photographies d’Alvarez Bravo - j’ai été frappé de retrouver en une double page les photographies des objets probablement ramenés par le poète (crâne en sucre, candélabre, statuette) réalisées par Ubac et qui semblent, au premier regard, ne procéder que d’une simple exposition des objets. Mais, et en cela nous rappelant le protocole de Trémorin, les objets sont disposés sur un fond noir et semblent, eux aussi, déjà surgir de la nuit avec la sobre étrangeté qui préside à l’ouverture des portes d’un tabernacle.

Lexique du Mexique

Toutes les images de Trémorin sont conçues comme l’exposition de signes. Mais ils ne rendent pas compte de la réalité d’une langue passée ou présente. Ces signes - gestes, grimaces, masques, tissages, plumages… - constituent des poèmes agrégés. Le photographe les choisit à travers leur manifestation : la silhouette féminine spécifique de la femme mexicaine (absence de hanches), la physionomie improbable du chien aztèque (absence de poils), les grimaces mimées rappelant les peintures totémiques, etc. Il faut remonter aux pages de Documents (1929-30), la revue de Georges Bataille, pour trouver un festival de « reproductions » d’éléments exemplaires d’une civilisation. Masques de carnaval (Boiffard), animaux marins (Painlevé), sculptures Dogons (Leiris), pièces de monnaies gallo-romaines (Giraudon), et tant d’autres traces de civilisation courent ainsi dans les pages rédigées par les savants qui faisaient des jeunes sciences humaines, comme l’ethnographie, le ciment d’une avant-garde.

Trémorin s’est constitué un grand récit avec ce choix d’êtres et d’objets, de symboles et de traces sacrées. Égrenons le préambule : le chien des morts et son masque - ce chien qui conduit les êtres humains vers la fin de l’existence - sonne comme l’invitation à une danse macabre. Apparaît à la suite du masque de Mistico, une vue de Xochimilko dont le ciel est inversé avec l’eau et traduit le mélange des éléments. Puis viennent les papillons, Monarque symbole de l’âme et le cactus qui revient comme une ponctuation du livre à l’instar des masques de catch. L’épi phosphorescent de maïs, maintenu du poing comme la forme parfaite qui dictait l’allongement des crânes des nouveaux-nés aztèques, et le chien des marais s’ébroue, ce chien dont la queue se terminait par une main qui entraînait les hommes dans les eaux funestes, poupées Huicholes enfin qui précèdent le cactus clôturant le préambule. On trouve la force de La Dérivée mexicaine dans cet enchaînement de mythes désormais livresques remis en jeu parmi des êtres présents, des êtres de chair - improbable collusion qui permet d’aborder frontalement non pas les mirages du Mexique, mais une manière de survivance quotidienne du sacré.

Corps et âmes

Rien mieux que le traitement sensuel et brutal des corps de La Dérivée mexicaine ne rend compte d’une présence de forces ramenées à la vie. C’est toujours sur le fond noir que surgissent les anatomies et les visages. Signes de croix mimés à l’instant du baiser, imperfections physiques gages de la marque divine qui les consacre, grimaces et masques toujours et puis : les visages lunaires de faciès sphérique que la lumière du photographe éclaire par quartiers. Les corps parlent au-delà des individus. Sur la peau, le tatouage du serpent à plumes est le dernier rempart avant la nudité complète. Celle des femmes est traitée comme l’est celle des statuettes de déesse : physique typée, pose naturelle accentuée - statique mais semblant surgir des profondeurs du passé. Ainsi la figure archaïque d’une femme accroupie détourne le visage et se libère dans l’effort. La sensualité naît des poses campées et des gestes larges, de la robustesse des traits et de la teinte suave des épidermes, comme elle vient des traits disparaissant dans une position qui donne l’avantage à l’obscurité. Deux mains, deux pieds : extrémités traitées non pas comme le lieu maniériste d’une pose tel qu’en Occident, mais isolées par la puissance même de leur valeur d’usage. L’équilibre et la prise, la terre et le ciel.

Il est ainsi célébré la figure de la Malinche – maîtresse de Cortès et figure contradictoire de la trahison ou de la mère symbolique du peuple mexicain -, la vénus souriante de Vera Cruz ou bien les bibelots précolombiens fabriqués pour les touristes. Mais tout est refondu dans le moule du photographe et se met à vivre au-delà de l’animé et de l’inanimé comme des témoignages d’une pensée magique qu’il suffit de solliciter pour en observer les manifestations. Comme un jeu de carte, La Dérivée mexicaine abat les une après les autres des images aux formats identiques mais aux valeurs et pouvoir différents, selon les règles et les situations.

Bestiaire

Serpent, coq, crapaud, tigre, chien, papillon, iguane constituent une part du bestiaire fantastique de la culture mexicaine issue de la civilisation aztèque. Le jardin et la forêt vierge s’interpénètrent. Toutes ces espèces ont survécu, on les trouve là, sous l’éclairage des flashes du photographe. Leur vitalité croise désormais l’actualité de la culture populaire des catcheurs et l’empreinte marchande du tourisme. L’Occident n’a pas fini de s’interroger sur l’existence de l’âme des animaux. Au Mexique, le totémisme qu’Artaud définissait comme le «procédé magique qui consiste à lier le destin d’un individu […] avec la vie d’une bête » répond au principe qu’une espèce naturelle - plante ou animale - est présentée comme un ancêtre mythique. Ce moyen de corréler les groupes humains et les règnes animal et végétal institue une continuité entre l’homme et la nature. Cette « bestialité » et cette « végétalité » prend un sens proprement inverse de celui qu’on lui attribue généralement comme une régression de l’humain dans l’animalité.

L’iguane se trouve ainsi posé sur la chevelure de l’homme, les plumes des coqs deviendront la parure des chefs, le crapaud (symbole de l’eau) répond à la mimique d’un visage et la pose d’une femme accroupie, autant de rapports et d’analogies visuelles que le photographe met en scène et en page. Le totémisme a-t-il été inventé par les ethnologues pour conjurer le scandale que représente l’institution de la continuité entre l’homme et la nature, comme le pensait Claude Lévi-Strauss ? Il n’est plus ici une théorie explicative, mais comme le studio du photographe le fut longtemps dans les villes et les campagnes : le lieu rituel du souvenir et de l’identité.

« Les Mexicains modernes peuvent-ils encore faire naître un totémisme collectif ? », s’interrogeait Artaud dans les années 1930. Et aujourd’hui, l’œuvre d’un photographe contemporain peut-elle contenir la poésie d’une continuité entre l’homme et l’animal ou le végétal ? La proposition mexicaine d’Yves Trémorin apparaît sous ce rapport comme la dérivée propre de toute son œuvre. S’il ne s’agissait que de remontée une décennie, on pourrait mentionner Objets (2001-2002) qui concentre les procédures visuelles préférées de l’artiste : plan rapproché, fond obscur et coloré duquel émerge tantôt un tesson de bouteille, une griffe, un Christ de dos… La vue rapprochée joue des aberrations, des angles, des projections d’ombre, l’échelle est inexistante tant et si bien que les métamorphoses d’objets en substances ou structures deviennent des visions, au sens de ce que l’hallucination produit. Et ces visions sont souvent inquiétantes. L’univers d’Yves Trémorin concentre les puissances de vie et les marques de la finitude : moisissures, déchets et restes, souillures, cadavres… Il n’est dès lors pas étonnant de voir l’intérêt que l’artiste a pris à composer avec les symboles mexicains. Son propre rapport aux forces qu’il exemplifie dans un face-à-face avec l’objectif trouve une sorte de prolongement dans la culture mexicaine.

Michel Poivert, 2011.